一场突如其来的新冠肺炎疫情,成为了2020开年的头等大事。全民防疫的举措让这场没有硝烟的战争不再猝不及防。受疫情影响,很多人在家办公,出门不是去超市买菜,就是门口取快递。当然,还有不少人在硬核上班。无论出入小区,还是车站进站,现阶段都要经过体温检测。相信大家都有经历过,防疫工作者手持测温仪,对着额头一扫,立刻就显示你的体温数据,非常方便。有很多人对这测温仪都深感好奇,想知道它是怎么工作的。也有人担心它的准确性,担心把自己体温测高了。那么,我们就从测温仪的原理和精确度控制这两点说起。

首先,测温仪并没有和人体接触,为何能如此快速采集温度信息呢?

答案其实大家也是耳熟能详,那就是---光!

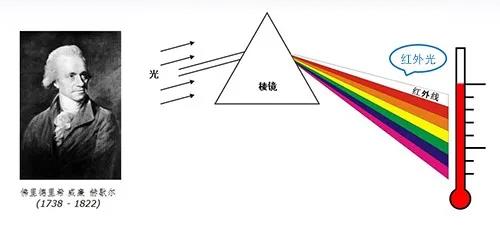

需要科普一下,我们平时所说的可见光实际上是电磁波的一种,电磁波有连续的波谱分布,红外光的波段在红色光之外,因此得名红外光。

说到这里,肯定有人表示,道理我都懂,但是红外光跟人体温度有什么关联呢?关联是必然的,因为人体发射的光,就是红外光!没说错,人体是发光的,而且是无时无刻的在发光。复杂的原理就不赘述了,大家只要记住,任何温度高于绝对零度(零下273.15摄氏度)的物体都会以电磁波的形式向外辐射能量,至于绝对零度(-273.15℃)的物体嘛,大家放心,那是不存在的。

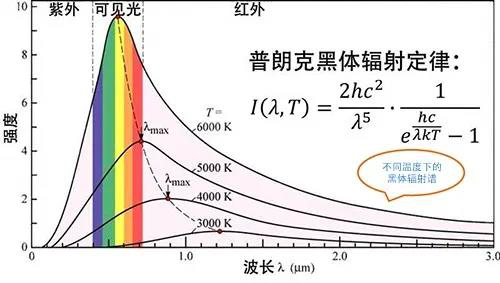

那么问题来了,既然每人每时每刻都在发射红外光,仪器凭什么就能辨别出正常温度和高烧呢?还能准确读出每个人的温度?这里,我们请一位大佬帮忙解答,他就是与爱因斯坦并称20世纪最重要的两大物理学家,量子力学奠基人之一的马克斯·普朗克,他于1900年提出的普朗克黑体辐射定律,完美诠释了温度与辐射的关系。

简单来讲就是,不同温度的物体发射的光是不一样的,如下示意图, 四条不同的曲线,代表不同温度下黑体辐射的光谱分布,这里的K是热力学温度,数值等于摄氏度+273.15。大家可以看到,温度越高,黑体辐射光的强度就越大,峰值的位置就越靠近紫外区域。那么,答案就呼之欲出了,如果探测到了人体的辐射强度和波谱分布,就完全可以反推出温度T!这就是测温仪测体温的原理。(人体虽不是黑体,却也遵循普朗克定律。)

说完测温仪原理的故事,我们再来说说怎么确保每个测温仪都能测得准。

上文中,细心的小伙伴发现,普朗克定律图示并没有想象中那么简单,图中展示差异性的谱图都相差了1000℃,人体怎么可能差上1000℃呢?没错,我们人体的温度平均值也就在36℃到37℃之间了,高过37℃的,抗疫期间怕是要去隔离观察了。那么关键点来了,相差几摄氏度的人体辐射谱图中,辐射强度和波谱的差异是非常小的,如何确保测温仪能把握这细小的差异呢?

要知道,人体测温的准确性要求是比较高的,特别是在抗疫期间,正常的体温就是大家的通行证。这点上,咱们国家更是不含糊,对于此类测温装置也出台了相应的国家标准来规定精准度。

以上就是测温仪背后故事的小科普,相信大家对于最近很亮眼的测温仪会有更进一步的了解,对红外探测器精确度的控制也有更深层次的认知。大部分的额温枪分辨能力都在正负0.3℃,也许在将来科学家们会研发出对温度更敏感的红外探测器材料(0.01℃甚至更低)。

所谓工欲善其事必先利其器,实际上并不是所有的红外光谱仪都能做红外探测器的研究与表征,能作为标尺的设备,当然只有技术过硬,具备特殊技能红外光谱仪才能实现!如果您对红外技术感兴趣,长按下方二维码填写产品需求信息表,与我们取得联系。